Gedicht des Monats Mai 2008

NIE GENUG

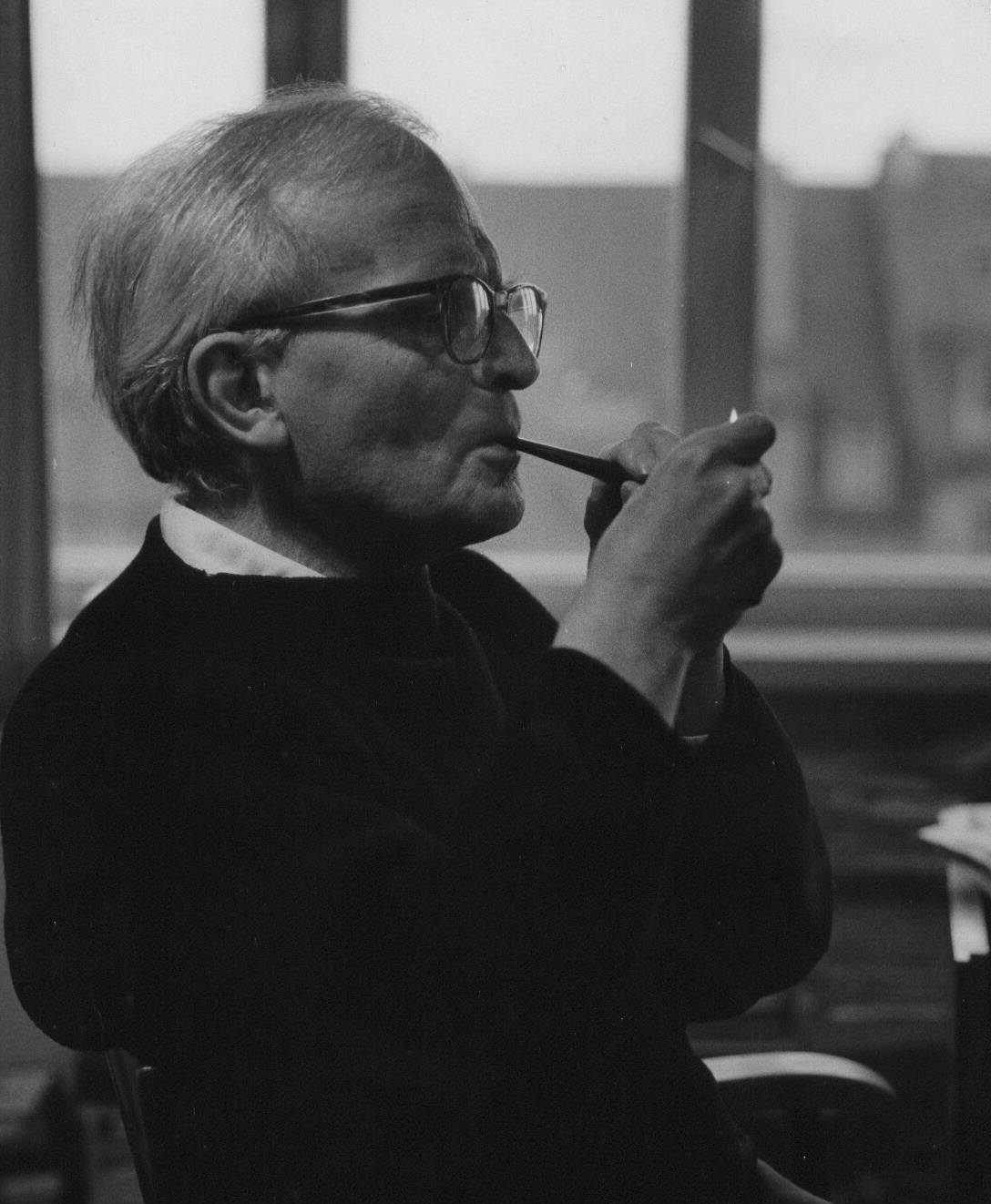

Dieses späte Gedicht von

Georg von der Vring (1889 – 1968)

stellt das HDS als „Gedicht des Monats“ vor.

NIE GENUG

Bei meines Lebens Narretein

Da ward ich einmal klug,

Ich liebt’ mich in dein Herz hinein,

Und tat’s doch nie genug.Dein Mund so schön, dein Auge klar,

War alles, was ich frug,

Bis daß ich gar verwandelt war,

Und war’s doch nie genug.

Du wurdest unsre Mutter dann,

Die meine Kinder trug,

Ich saß bei dir und sah dich an,

Und tat’s doch nie genug.

|

|

|

Wer starke Gefühle – Liebe, Wut, Freude, Trauer, Sehnsucht – in Worte zu fassen versucht, muss oft erkennen: „unsagbar“, „unaussprechlich“, „unbeschreiblich“, „unvergleichlich“.

Trauer und Liebe zugleich, die Sehnsucht nach seiner früh (1927) verstorbenen ersten Frau haben Georg von der Vring lange, wohl immer begleitet. Im Jahr, bevor er sich das Leben nahm, muss dieses Grundgefühl stark gewesen sein, ja stärker, drängender als je zuvor. Nun endlich musste er es in Worte fassen. Er schrieb also dieses Gedicht – an die Verlorene gerichtet, an sich selbst und natürlich an seine Leser.

Doch auch er kann dieses Gefühl nicht einfach benennen: Da greift er, freilich auf ganz persönliche Weise, zu einem erprobten dichterischen Mittel: Er wiederholt, mit Variationen.

Jede der ersten vier Strophen steht für einen anderen Abschnitt des gemeinsamen Lebens. Und auf jeden von ihnen reimt sich die leidvolle Einsicht: „doch nie genug“. Selbst die einsame Trauer am Ende des Lebens – erst die letzte Strophe bricht sprachlich aus der Vergangenheit heraus in die Gegenwart – selbst diese Trauer bleibt von der Gemeinsamkeit bestimmt, die in seiner Sehnsucht fortlebt: „Was ich noch bringe, bring ich dir, doch nie und nie genug.“ „Nie und nie“: ein letzter, verzweifelter Versuch, die Tiefe des Gefühls durch Wiederholung in der Wiederholung auszudrücken.

Von der Vring hat eine klassisch strenge Form der Strophen, der Silbenrhythmik und der Reimfolge gewählt und sich durchweg daran gehalten.

Doch wo er sie braucht, nimmt er die „dichterische Freiheit“ in Anspruch. Er fügt vertraute Worte auf reizvoll ungewohnte Weise zusammen. Das lässt aufhorchen, zwingt geradezu, betrachtend innezuhalten: „Ich liebt’ mich in dein Herz hinein“, „Du wurdest unsre Mutter dann, die meine Kinder trug“ oder „Da weint’ ich hin …“.

Georg von der Vring, 1889 -1968, norddeutscher Maler, Lyriker, Hörspiel- und Romanautor, wurde zu Lebzeiten mit mehreren Preisen ausgezeichnet, ist aber heute einem größeren Publikum nicht mehr bekannt. – Die „Georg von der Vring-Gesellschaft“ in Brake bei Oldenburg (dem Geburtsort des Dichters) bemüht sich mit einigem Erfolg, seiner Lyrik wieder Gehör zu schaffen. Sie hat dem HDS die beiden Bilder des Dichters zur Verfügung gestellt.

„Nie genug“ findet sich in zwei Büchern des Langewiesch-Brandt Verlags, Ebenhausen bei München: Georg von der Vring „Die Gedichte. Gesamtausgabe“, 1996 und „Hundertzehn Gedichte“, 2007. Das HDS dankt dem Verlag für die Zustimmung, dieses Gedicht in seinem Netzauftritt vorzustellen.

Dank für den Vorschlag, es als „Gedicht des Monats“ auszuwählen, sowie für hilfreiche Hinweise gebührt Friedemann B. in Hamburg.

Auch in vielen schönen Gedichten anderer Autoren sucht die Stärke des Gefühls ihren Ausdruck in variierten Wiederholungen. Wir erinnern an zwei von ihnen:

Von dem Breslauer Kirchenlieddichter Johann Scheffler (1624-77), auch „Angelus Silesius“ genannt, stammen die folgenden Verse:

Ich will dich lieben, meine Stärke,

Ich will dich lieben, meine Zier,

Ich will dich lieben mit dem Werke

Und immer währender Begier.

Ich will dich lieben, schönstes Licht,

bis mir das Herze bricht.

…

Ich will dich lieben, meine Krone,

Ich will dich lieben meinen Gott;

Ich will dich lieben sonder Lohne

Auch in der allergrößten Not;

Ich will dich lieben, schönstes Licht,

Bis mir das Herze bricht.

1795 gab Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) einer Vorlage der damals bekannten, heute vergessenen Dichterin Friederike Brun diese Gestalt:

NÄHE DES GELIEBTENIch denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer

Vom Meere strahlt;

Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer

In Quellen malt.Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege

Der Staub sich hebt,

In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege

Der Wandrer bebt.Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen

Die Welle steigt.

Im stillen Haine geh’ ich oft zu lauschen,

Wenn alles schweigt.Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne,

Du bist mir nah!

Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne.

O wärst du da!

Auf das Stilmittel der Wiederholung verzichtet Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848), obwohl sie erkennen und bekennen muss: Für das Gefühl der tiefen und dankbaren Liebe zu ihrer Mutter findet sie keine taugliche dichterische Form. Dieses Eingeständnis selbst jedoch vermag uns die Stärke dieses Gefühls zu vermitteln.

AN MEINE MUTTER

So gern hätt ich ein schönes Lied gemacht

Von deiner Liebe, deiner treuen Weise,

Die Gabe, die für andre immer wacht,

Hätt ich so gern geweckt zu deinem Preise.Doch wie ich auch gesonnen mehr und mehr,

Und wie ich auch die Reime mochte stellen,

Des Herzens Fluten wallten drüber her,

Zerstörten mir des Liedes zarte Wellen.So nimm die einfach schlichte Gabe hin,

Von einfach ungeschmücktem Wort getragen,

Und meine ganze Seele nimm darin;

Wo man am meisten fühlt, weiß man nicht viel zu sagen.

2006 wurde Günter de Bruyn (geb. 1926) mit dem „Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache“ des Vereins Deutsche Sprache ausgezeichnet. Der große ostdeutsche Romanautor, Essayist und Kulturhistoriker zum Thema Sprache und Gefühle:

„Wenn Gefühle mich an den Rand des Unsagbaren führen,

laste ich das nicht der Sprache an, sondern dem eignen Ungenügen …“.