Gedicht des Monats Dezember 2010

|

|||

| Wandle, wandle, holder Schimmer! Wandle über Flur und Au, Gleitend, wie ein kühner Schwimmer, In des stillen Meeres Blau.Sanft im Silberglanze schwebest Du so still durchs Wolkenmeer, Und durch deinen Blick belebest Du die Gegend rings umher.Manchen drücket schwerer Kummer, Manchen lastet Qual und Pein; Doch du wiegst in sanften Schlummer Tröstend ihn, voll Mitleid, ein. |

Sanfter, als die heiße Sonne, Winkt dein Schimmer Ruh und Freud, Und erfüllt mit süßer Wonne, Tröstung und Vergessenheit.Hüllst in dichtbewachsnen Lauben Mit der sanften Fantasie Ganz den Dichter; machst ihn glauben, Seine Muse weiche nie.Und auch mich hast du begeistert, Der ich dir dies Liedchen sang, Meiner Seele dich bemeistert, Da mein Lied sich aufwärts schwang! |

||

Das sind Verse des Wiener Dichters Franz Grillparzer (1791-1872). Der hat uns zwar einen ansehnlichen Band gefühlvoller Gedichte hinterlassen, doch den Nachruhm sichern ihm in erster Linie seine Schauspiele, z.B. “König Ottokars Glück und Ende“, “Der Traum ein Leben“ oder “Weh dem, der lügt“. Viele Leser findet bis heute seine Erzählung “Der arme Spielmann“.

“Sonne, Mond und Sterne“ – thematisch steht Grillparzers Gedicht in einer alten und breiten Tradition. Erwähnt werden sie, die Sonne und die Sterne, an vielhundert Stellen der deutschsprachigen Dichtung. Doch ganze gedanken- oder stimmungsvolle Gedichte sind diesen Himmelskörpern seltener gewidmet als dem Mond. Er ist uns Erdenbewohnern am nächsten, nicht nur in messbaren Kilometern, sondern auch in unseren Gefühlen.

Man müsste einmal nachzählen, in wie vielen deutsch- und gewiss auch anderssprachigen Gedichten der Mond mit “du“ angesprochen ist. Für die Sonne und die Sterne lassen sich da weniger Beispiele finden – einige allerdings schon.

Viermal in diesen sechs Strophen heißt es “sanft“. Das Licht des Mondes ist weniger mächtig, wirkt weniger direkt als das der Sonne. Dafür jedoch scheint es uns in der Dunkelheit der Nacht. Man muss nicht Dichter sein, um das zu bestaunen, es als willkommen zu empfinden. Der Kontrast von Dunkelheit und Mondlicht hat einen besonderen Reiz. Den freilich können die Dichter schöner beschreiben als unsere Alltagsprosa.

Viermal in diesen sechs Strophen heißt es “sanft“. Das Licht des Mondes ist weniger mächtig, wirkt weniger direkt als das der Sonne. Dafür jedoch scheint es uns in der Dunkelheit der Nacht. Man muss nicht Dichter sein, um das zu bestaunen, es als willkommen zu empfinden. Der Kontrast von Dunkelheit und Mondlicht hat einen besonderen Reiz. Den freilich können die Dichter schöner beschreiben als unsere Alltagsprosa.

Seit Jahrhunderten wissen wir, dass das Licht des Mondes eigentlich das der Sonne ist. Derselbe Franz Grillparzer erinnert uns daran. Während er oben in Strophe 4 das Licht des Mondes dem der Sonne vorzieht, bedauert er in einem Gedicht an die Ruinen des antiken Roms, dass diese nur noch ein “Mondesschimmer“, ein Abglanz also, des erloschenen Sonnenlichtes sind:

Auch kennen wir längst die himmelsmechanischen Gründe, warum der Mond sich in täglich, pardon: allnächtlich anderer Gestalt zeigt. Doch immer von Neuem faszinieren uns dieser Wandel und seine Regelmäßigkeit. Eine Strophe in dem vielleicht bekanntesten Mond-Gedicht deutscher Sprache (“Der Mond ist aufgegangen …“) des Hamburgers Matthias Claudius (1740-1815) warnt, im Geist der Aufklärungszeit: Sinnliche Wahrnehmung und gedankliches Wissen können sich widersprechen.

| Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen Und ist doch rund und schön! |

So sind wohl manche Sachen, Die wir getrost belachen, Weil unsre Augen sie nicht sehn. |

Nun gleich noch einmal Grillparzer. In den beiden letzten Strophen des Eingangsgedichts dankt er dem Mond dafür, dass er sein Dichten beflügele. Da muss wohl gerade der volle Mond am Himmel gestanden haben. Denn der Anblick des Halbmondes stimmt ihn melancholisch, wird ihm zum Bild der Krise seiner dichterischen Schaffenskraft. Resigniert und selbst-ironisch:

| Der Halbmond glänzet am Himmel, Und es ist neblicht und kalt. Gegrüßt sei du Halber dort oben, Wie du, bin ich einer, der halb. |

Halb gut, halb übel geboren,

Und dürftig in beider Gestalt,

Mein Gutes ohne Würde,

Das Böse ohne Gewalt. Halb schmeckt’ ich die Freuden des Lebens,

Nichts ganz als meine Reu’;

Die ersten Bissen genossen,

Schien alles mir einerlei.

Halb gab ich mich hin den Musen,

Und sie erhörten mich halb;

Hart auf der Hälfte des Lebens

Entflohn sie und ließen mich kalt.

Und also sitz’ ich verdrossen,

Doch läßt die Zersplitterung nach;

Die leere Hälfte der Seele

Verdrängt die noch volle gemach.

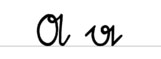

Wieder anders und launig deutet der mit der “deutschen“ Schreibschrift noch vertraute Christian Morgenstern die Mondphasen:

| Als Gott den lieben Mond erschuf, gab er ihm folgenden Beruf: |

Beim Zu- sowohl wie beim Abnehmen

sich deutschen Lesern zu bequemen, ein a formierend und ein z –

dass keiner groß zu denken hätt’.

Befolgend dies ward der Trabant

ein völlig deutscher Gegenstand.

Nachvollziehbar?

Nachvollziehbar vom Sinn her, wenn auch nicht mehr in allen Fällen, sind die bildlichen Anspielungen auf den Mond in so mancher Redewendung unserer Alltagssprache: Wer die aktuelle Wirklichkeit nicht sieht, lebt hinter dem Mond. Wer Unverschämtes fordert, kann uns mal, so bescheiden wir ihn, im Mondschein begegnen. Wie ein Hund bellt ein Verwirrter den Mond an. Unangenehme Mitmenschen möchte man auf den Mond schießen. Wer leer ausgeht, guckt in den Mond. Defekte Uhren gehen nach dem Mond. Eine auffällig kreisförmige Physiognomie: Mondgesicht.

| Die 23 Amtssprachen der Europäischen Union haben 19 verschiedene Bezeichnungen für den Trabanten der Erde. Im türkisch-sprachigen Norden des Unionsmitglieds Zypern heißt er “ay“. |  |

Ein zu teurer Laden verlangt “Mondpreise“. Es gibt noch mehr Redensarten mit “Mond“ als die oben angeführten. Auffällig ist, dass sie den Mond oder den Bezug auf ihn negativ sehen, während die Dichter fast immer gute Worte für ihn haben.

Er strahlt, finden sie, Gelassenheit aus. Die überträgt sich auf den Betrachter, kann seinen Seelenschmerz lindern. Heinrich Heine (1797-1856) in seinem “Buch der Lieder“:

| Nacht liegt auf den fremden Wegen, Krankes Herz und müde Glieder; – Ach, da fließt, wie stiller Segen, Süßer Mond, dein Licht hernieder. |

Süßer Mond, mit deinen Strahlen Scheuchest du das nächt`ge Grauen; Es zerrinnen meine Qualen, Und die Augen übertauen. |

In seiner Sehnsucht nach dem “Liebchen“ sieht sich Johann Wolfgang von Goethe am 25. August 1828 (d.h. drei Tage vor seinem 79. Geburtstag!) getröstet:

|

|||

| Willst du mich sogleich verlassen? Warst im Augenblick so nah! Dich umfinstern Wolkenmassen, Und nun bist du gar nicht da. |

Doch du fühlst, wie ich betrübt bin, Blickt dein Rand herauf als Stern! Zeugest mir, daß ich geliebt bin, Sei das Liebchen noch so fern. |

||

|

|||

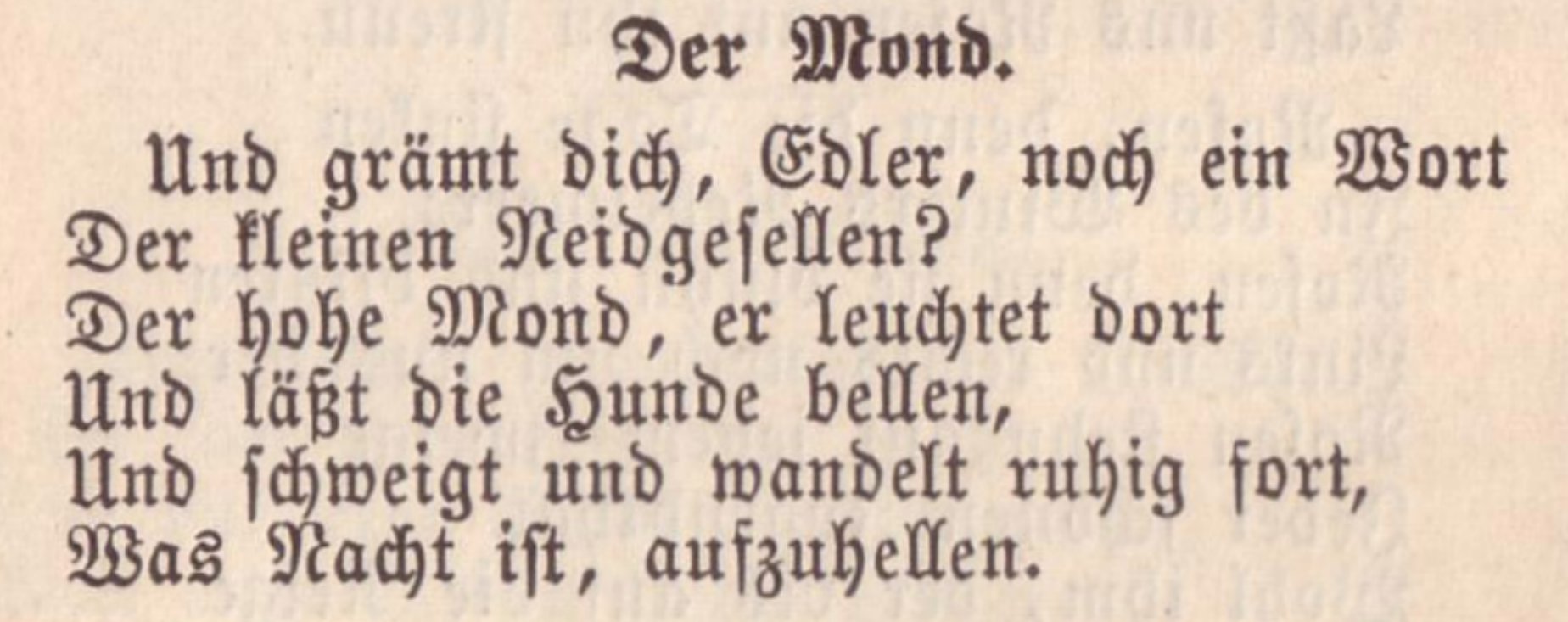

Johann Gottfried von Herder (1744-1803) preist beides, die Gelassenheit, die uns der Mond lehrt, und sein Licht in der Nacht:

Rainer Maria Rilke (1871-1926): Der Gelassenheit des Mondes kann irdisches Geschehen nichts anhaben. Auch wenn wir, auf der Erde, ihn ignorieren, sendet er unbeirrt sein Licht zu uns herab.

|

|||

| Der Mond kommt jetzt sehr früh herauf Und glänzt wie Silber matt. Es schaut kein Mensch zu ihm hinauf – So ist das in der Stadt. |

Wo keiner Zeit zu haben meint Nach oben hin zu spähn. Er aber kommt und geht und scheint, Auch wenn wir ihn nicht sehn. |

||

|

|||

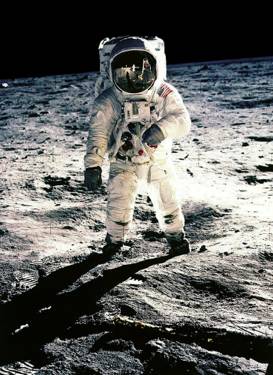

Noch einmal Goethe. Der Mond hat ihm lebenslang viel bedeutet. Wie dem Neunundsiebzigjährigen (siehe oben), ging es schon dem Einundzwanzigjährigen im folgenden Gedicht um die Hilfe des Mondlichtes beim Anschauen der Liebsten. Zugleich phantasiert Goethe sich in die Perspektive hinein, die er von dort oben haben müsste. Da endet scherzend, was gefühlvoll und sehnsüchtig begann. Die Astronauten hätten ihm 1969 nach der ersten Mondbegehung allerdings auch kaum bestätigt, was er sich – wie gesagt: scherzhaft – von solch hoher Aussichtsplattform versprach:

|

|||

| Schwester von dem ersten Licht, Bild der Zärtlichkeit in Trauer, Nebel schwimmt mit Silberschauer Um dein reizendes Gesicht. Deines leisen Fußes Lauf Weckt aus tagverschloßnen Höhlen Traurig abgeschiedne Seelen, Mich, und nächt’ge Vögel auf. |

Forschend übersieht dein Blick Eine großgemeßne Weite. Hebe mich an deine Seite, Gib der Schwärmerei dies Glück! Und in wollustvoller Ruh Säh‘ der weitverschlagne Ritter Durch das gläserne Gegitter Seines Mädchens Nächten zu. |

||

|

|||

Die Ansprache an das Mondlicht im ersten Vers: “Schwester“, wieso eigentlich? Heißt es nicht “der“ Mond? Hier wirkt die Erinnerung der Germanischsprachigen an das Lateinische nach: “sol“, DIE Sonne, ist dort männlich, “luna“, DER Mond, weiblich.

Der jung verstorbene Dichter Ludwig Hölty (1748-1776) war zwar nur ein Jahr älter als Goethe, gehörte aber dichterisch in eine vorgoethesche Generation. Bekannt ist er heute hier und da noch durch sein frommes Gedicht “Üb’ immer Treu und Redlichkeit / Bis an dein kühles Grab / Und weiche keinen Finger breit / Von Gottes Wegen ab !“ (Das singt man nach der Melodie der Arie „Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich“ in Mozarts “Zauberflöte“.) Höltys Verse AN DEN MOND müssen fast zur selben Zeit entstanden sein wie das gleichnamige Gedicht Goethes (siehe oben). Auch Hölty „duzt“ den Mond und bittet, sein Licht möge ihn den Ort der Begegnung mit seinem “Mädchen“ noch einmal sehen zu lassen.

| Geuß, lieber Mond, geuß deine Silberflimmer Durch dieses Buchengrün, Wo Phantaseyn und Traumgestalten immer Vor mir vorüberfliehn |

Enthülle dich, daß ich die Stätte finde,

Wo oft mein Mädchen saß,

Und oft, im Wehn des Buchbaums und der Linde,

Der goldnen Stadt vergaß.

Enthülle dich, daß ich des Strauchs mich freue,

Der Kühlung ihr gerauscht,

Und einen Kranz auf jeden Anger streue,

Wo sie den Bach belauscht.

Dann, lieber Mond, dann nimm den Schleier wieder,

Und traur’ um deinen Freund,

Und weine durch den Wolkenflor hernieder,

Wie dein Verlaßner weint.

Wenn es noch eines poetischen Beispiels für die wohltuende, der Sonne überlegene Wirkung des Mondlichts bedarf – der Düsseldorfer Heinrich Heine (1797-1856) hat eines parat:

|

|||

| Die Lotosblume ängstigt Sich vor der Sonne Pracht, Und mit gesenktem Haupte Erwartet sie träumend die Nacht. |

Der Mond, der ist ihr Buhle *), Er weckt sie mit seinem Licht, Und ihm entschleiert sie freundlich Ihr frommes Blumengesicht |

||

Sie blüht und glüht und leuchtet,

Und starret stumm in die Höh`;

Sie duftet und weinet und zittert

Vor Liebe und Liebesweh.

*) Liebster