Gedicht des Monats April 2010

DIE ROSE

Beim Tode eines jungen Mädchens

Im Garten sah ich frisch und schön

die aufgeblühte Rose stehn;

und wer sie sah und wer sie fand,

gleich mir entzücket vor ihr stand.Der Gärtner kam in raschem Gang;

Da ward mir für die Rose bang.

Ich stand und sah, wie plötzlich – ach!

Des Gärtners Hand die Rose brach.“Du harter Mann, was machest du?“

Rief ich dem Gärtner zürnend zu;

“Die Rose, die so herrlich stand,

bricht ohn Erbarmen deine Hand !““Der Sturm könnt sie entblättern hier“,

sprach drauf der Gärtner mild zu mir.

“Für sie, die hier gefährdet stand,

weiß ich ein sichres, bessres Land.In jenes Land versetz ich sie;

denn dort erreicht der Sturm sie nie.

Wirst du sie einst dort wiedersehn,

so blüht sie hundertmal so schön !“

Der 10. Mai dieses Jahres ist der 250. Geburtstag eines deutschsprachigen Dichters von ganz eigener Art: Johann Peter Hebel (1760-1826). Er hat dieses HDS-Gedicht des Monats verfasst. Damit die Vielfalt und Besonderheit seines Schaffens ein wenig sichtbar werden, müssen diesen besinnlichen Versen sogleich drei weitere Texte Hebels an die Seite gestellt werden.

Zunächst eines von den vielen Gedichten des in Basel geborenen Dichters in der dort heimischen alemannischen Mundart (damals auch oft mit zwei l). Es unterscheidet sich von dem hochdeutschen Eingangsgedicht auch durch seine verspielte Heiterkeit.

DER ALLEZEIT VERGNÜGTE TABAKRAUCHER

Im Frühling

’s Bäumli blüeiht, un’s Brünnli springt.

Potz tausig, loos, wie’s Vögeli singt !

Me het sy Freud un frohe Muet, man

un’s Pfiifli, nai, wie schmeckt’s so guet !Im Sommer

Volli Ähri, wo me goht,

Bäum voll Öpfel, wo me stoht,

un es isch e Hitz un Gluet!

Aineweg schmeckt’s Pfiifli guet. trotzdemIm Herbst

Chönnt denn d’Welt no besser sii? noch

Mit sym Trüübel, mit sym Wii Traube, Wein

Stärkt der Herbst my lustig Bluet;

Un my Pfiifli schmeckt so guet.Im Winter

Winterszyt, schöni Zyt!

Schnee uf alle Berge lyt,

uf em Dach un uf em Huet.

Justement schmeckt’s Pfiifli guet. *)

*)

|

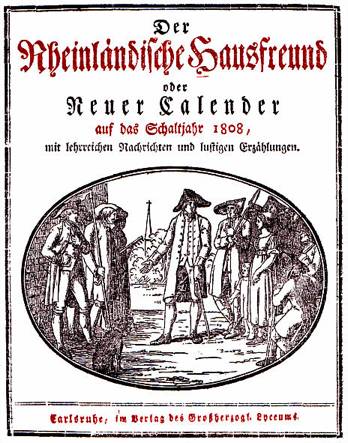

Vom Studium her evangelischer Theologe und beruflich Lehrer, wurde Hebel 1807 Schriftleiter des in Karlsruhe erscheinenden Kalenders “Der Rheinländische Hausfreund“. – “Rheinländisch“ bezog sich dabei auf den oberrheinisch-badischen Raum, und „Kalender“ waren nicht einfach Tages- und Monatslisten, sondern als Buch gebundene Sammlungen von literarischen Erzählungen, von Gedichten, von Heiterem und Lehrreichem. Derartige Publikationen wurden auch “Almanach“ genannt.

Immer parallel im Alemannischen und im Hochdeutschen denkend und wirkend, trug Hebel z.B. 1816 die folgende Lektion „Hochdeutsch“ bei. Manche seiner Landsleute brauchten sie wohl:

Ein guter Teil der geneigten rheinländischen Leser wird ersucht, zwischen den Wörtern ’Lehren’ und ’Lernen’ einen Unterschied zu machen. Lehren heißt Unterricht geben. Lernen das heißt Unterricht empfangen und annehmen. Man kann nicht sagen: ’Der Herr Provisor hat mich die Regel de tri*) gelernt,’ sondern ’Der Herr Provisor hat mich die Regel de tri gelehrt,’ oder ’ich habe sie bei ihm gelernt’. Nicht so: ’Lern mich das und das, damit ich’s auch kann,’ sondern so: ’Lehr mich das und das’. Gewissen geneigten Lesern hat es bei dem Anfang dieser Erinnerung wollen ein wenig angst werden, die da glaubten, es komme etwas anderes und sie seien gemeint. Nein, selbige ficht der Hausfreund nicht an. Er will nur denjenigen ein wenig behilflich sein, die gern hochdeutsch sprechen möchten und haben es doch nicht recht im Gang. Der Hausfreund kennt einen zum Beispiel, der die ganze Woche spricht nach Landesart, wie es auf selbigen Bergen seit den urgroßväterlichen Zeiten üblich ist. Aber am Sonntag thut er’s nicht anders: Am Sonntag muß hochdeutsch gesprochen sein. Er sagt: ’Es hat mich viel Mühe gekostet, so zu reden, daß man’s gleich zu Papier bringen könnte. Aber jez geht es anfangen.’ An hohen Festtagen thut er auch etwas Französisch dran, wie Knoblauch ans Saueressen.

*) Dreisatzrechnung

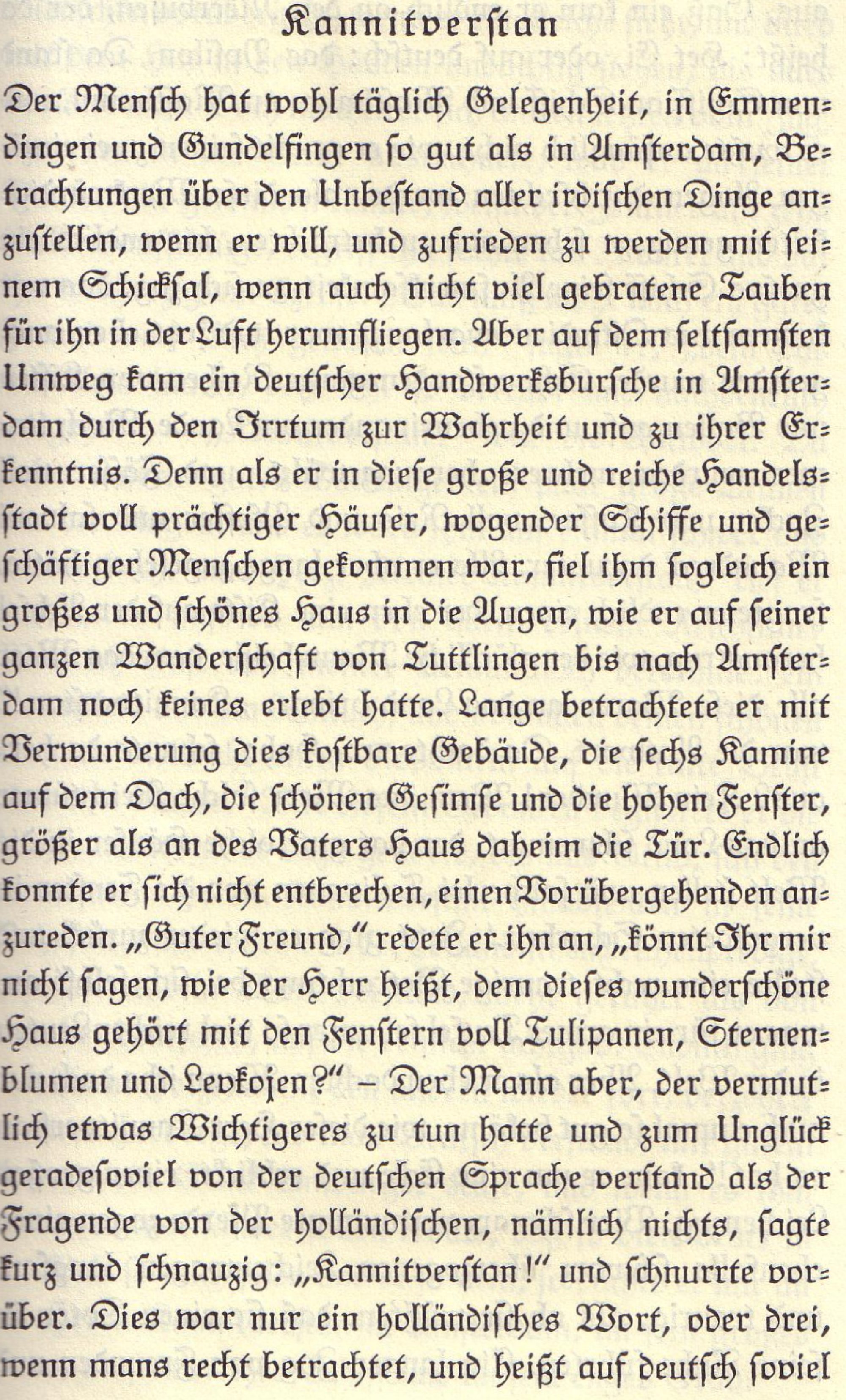

Bald über die Grenzen seiner alemannisch-badischen Heimat hinaus anerkannt, veröffentlichte Hebel 1811 eine Auswahl seiner zahlreichen, meist kurzen Kalender-Erzählungen unter dem Titel „Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes“. Dort findet sich die bis heute beliebte Erzählung:

|

|

|

|

|

Zu den wenigen hochdeutschen Gedichten Hebels gehört eine Reihe von gereimten Rätseln. Sie waren im “Kalender“ eine Art literarischer Vorläufer des heute in unseren Zeitschriften angebotenen Kreuzwort-, Silben- oder Sudoku-Denksports. Ein Beispiel:

| Wohlan, ihr Herrn erratet mich! Ein Siebteil von mir selbst bin ich und habe links und habe rechts noch drei des männlichen Geschlechts. Rechts strahlt mir hohes Himmelslicht und Lunas freundliches Gesicht; |

doch beut im ärmlichen Gewand ein müder Sklave mir die Hand. Links rollt der Donner um und an; doch mutig steht ein freier Mann und ein maskiertes Angesicht; was dem im Kopf steckt, weiß ich nicht. |

|

|

[Lösung: “Mittwoch“] |

An die letzten Verse des Eingangsgedichts erinnern die Schlusszeilen der folgenden Erzählung (1811). Sie gilt zu Recht als einer der größten Texte in deutscher Prosa.

Hier greifen Hebels souveräne Sprache und der kunstvolle Aufbau der Erzählung ineinander. Was wie ein unangestrengt fließender Bericht wirkt und wirken soll, das ist – man lese den Text wenigstens zweimal – in Wahrheit meisterhaft durchkomponiert. Jedes Wort ist bedacht, auch jede Wiederholung. Die Abweichungen von der Schulgrammatik haben ihren eigenen Charme und beweisen die große Elastizität unserer Sprache.

Ein Glanzlicht ist die Passage nach dem ersten Drittel: Wir haben von der Trennung zweier Liebender durch den Tod des einen gehört. Da bleibt uns die Überschrift (“Unverhofftes Wiedersehen“) ein Rätsel. Wir sind jetzt gespannt. Und genau an dieser Stelle lenkt der Dichter unseren Blick weg vom kleinen Schauplatz der privaten Tragik und hin auf eine große Bühne. Dort lässt er, in einer Art literarischem Zeitraffer, die Geschichte eines halben Jahrhunderts vor unseren Augen ablaufen und führt uns schließlich in einer genial unauffälligen Wende zurück auf die kleine Bühne. Auf der hat sich inzwischen ein ganzes Menschenleben abgespielt. Die verstrichene Zeit selbst ist Teil der Szene – und des Wunders, dessen Zeuge wir werden. Ein kleines Bühnen-Requisit, aus dem Blick geraten beim Gang durch die große Geschichte, taucht wieder auf, schlägt den Boden zurück zum Beginn.

UNVERHOFFTES WIEDERSEHEN

In Falun in Schweden küßte vor guten fünfzig Jahren und mehr ein junger Bergmann seine junge, hübsche Braut und sagte zu ihr: „Auf Sankt Luciä wird unsere Liebe von des Priesters Hand gesegnet. Dann sind wir Mann und Weib und bauen uns ein eigenes Nestlein.“ – „Und Friede und Liebe soll darin wohnen,“ sagte die schöne Braut mit holdem Lächeln, „denn du bist mein einziges und alles, und ohne dich möchte ich lieber im Grab sein, als an einem andern Ort.“ Als sie aber vor St. Luciä der Pfarrer zum zweiten Mal in der Kirche ausgerufen hatte: „So nun jemand Hindernis wüßte anzuzeigen, warum diese Personen nicht möchten ehelich zusammenkommen“, da meldete sich der Tod.

Denn als der Jüngling den andern Morgen in seiner schwarzen Bergmannskleidung an ihrem Haus vorbeiging, der Bergmann hat sein Totenkleid immer an, da klopfte er zwar noch einmal an ihrem Fenster und sagte ihr guten Morgen, aber keinen guten Abend mehr. Er kam nimmer aus dem Bergwerk zurück, und sie saumte vergeblich selbigen Morgen ein schwarzes Halstuch mit rotem Rand für ihn zum Hochzeitstag, sondern als er nimmer kam, legte sie es weg und weinte um ihn und vergaß ihn nie. Unterdessen wurde die Stadt Lissabon in Portugal durch ein Erbeben zerstört, und der Siebenjährige Krieg ging vorüber, und Kaiser Franz der Erste starb, und der Jesuitenorden wurde aufgehoben und Polen geteilt, und die Kaiserin Maria Theresia starb, und der Struensee wurde hingerichtet, Amerika wurde frei, und die vereinigte französische und spanische Macht konnte Gibraltar nicht erobern. Die Türken schlossen den General Stein in der Veteraner Höhle in Ungarn ein, und der Kaiser Joseph starb auch. Der König Gustav von Schweden eroberte Russisch-Finnland, und die Französische Revolution und der lange Krieg fing an, und der Kaiser Leopold der Zweite ging auch ins Grab. Napoleon eroberte Preußen, und die Engländer bombardierten Kopenhagen, und die Ackerleute säeten und schnitten. Der Müller mahlte, und die Schmiede hämmerten, und die Bergleute gruben nach Metalladern in ihrer unterirdischen Werkstatt. Als aber die Bergleute in Falun im Jahr 1809 etwas vor oder nach Johannis zwischen zwei Schachten eine Öffnung durchgraben wollten, gute dreihundert Ellen tief unter dem Boden, gruben sie aus dem Schutt und Vitriolwasser den Leichnam eines Jünglings heraus, der ganz mit Eisenvitriol durchdrungen, sonst aber unverwest und unverändert war, also daß man seine Gesichtszüge und sein Alter noch völlig erkennen konnte, als wenn er erst vor einer Stunde gestorben, oder ein wenig eingeschlafen wäre an der Arbeit. Als man ihn aber zu Tag ausgefördert hatte, Vater und Mutter, Gefreundte und Bekannte waren schon lange tot, kein Mensch wollte den schlafenden Jüngling kennen oder etwas von seinem Unglück wissen, bis die

ehemalige Verlobte des Bergmanns kam, der eines Tages auf die Schicht gegangen war und nimmer zurückkehrte. Grau und zusammengeschrumpft kam sie an einer Krücke an den Platz und erkannte ihren Bräutigam; und mehr mit freudigem Entzücken als mit Schmerz sank sie auf die geliebte Leiche nieder, und erst als sie sich von einer langen heftigen Bewegung des Gemüts erholt hatte, „es ist mein Verlobter“, sagte sie endlich, „um den ich fünfzig Jahre lang getrauert hatte und den mich Gott noch einmal sehen läßt vor meinem Ende. Acht Tage vor der Hochzeit ist er unter die Erde gegangen und nimmer gekommen.“ Da wurden die Gemüter aller Umstehenden von Wehmut und Tränen ergriffen, als sie sahen die ehemalige Braut jetzt in der Gestalt des hingewelkten kraftlosen Alters und den Bräutigam noch in seiner jugendlichen Schöne, und wie in ihrer Brust nach fünfzig Jahren die Flamme der jugendlichen Liebe noch einmal erwachte; aber er öffnete den Mund nimmer zum Lächeln oder die Augen zum Wiedererkennen; und wie sie ihn endlich von den Bergleuten in ihr Stübchen tragen ließ, als die einzige, die ihm angehöre und ein Recht an ihn habe, bis sein Grab gerüstet sei auf dem Kirchhof. Den andern Tag, als das Grab gerüstet war auf dem Kirchhof und ihn die Bergleute holten, schloß sie ein Kästlein auf, legte sie ihm auf das schwarzseidene Halstuch mit roten Streifen um und begleitete ihn in ihrem Sonntagsgewand, als wenn es ihr Hochzeitstag und nicht der Tag seiner Beerdigung wäre. Denn als man ihn auf dem Kirchhof ins Grab legte, sagte sie: „Schlafe nun wohl, noch einen Tag oder zehn im kühlen Hochzeitbett, und laß dir die Zeit nicht lange werden. Ich habe nur noch wenig zu tun und komme bald, und bald wirds wieder Tag. – Was die Erde einmal wiedergegeben hat, wird sie zum zweiten Male auch nicht behalten“, sagte sie, als sie fortging und noch einmal umschaute.