Gedicht des Monats Juli 2009

| Geh aus, mein Herz, und suche Freud In dieser schönen Sommerzeit An deines Gottes Gaben; Schau an der schönen Gärten Zier Und siehe, wie sie mir und dir Sich ausgeschmücket haben.Die Bäume stehen voller Laub Das Erdreich decket seinen Staub Mit einem grünen Kleide; Narzissen und die Tulipan, Die ziehen sich viel schöner an Als Salomonis *) SeideDie Lerche schwingt sich in die Luft, Das Täublein fliegt auf seiner Kluft Und macht sich in die Wälder; Die hochbegabte Nachtigall Ergötzt und füllt mit ihrem Schall Berg Hügel Tal und Felder. Die Glucke führt ihr Völklein aus, Die Bächlein rauschen in dem Sand Die unverdroßne Bienenschar Der Weizen wächset mit Gewalt; |

Ich selber kann und mag nicht ruhn, Des großen Gottes großes Tun Erweckt mir alle Sinnen: Ich singe mit, wenn alles singt Und lasse, was dem Höchsten klingt, Aus meinem Herzen rinnen.Ach, denk ich, bist du hier so schön Und läßt du’s uns so lieblich gehn Auf dieser armen Erden; Was will doch wohl nach dieser Welt Dort in dem reichen Himmelszelt Und güldnen Schlosse werden!Welch hohe Lust, welch heller Schein Wird wohl in Christi Garten sein! Wie wird es da wohl klingen, Da so viel tausend Seraphim ****) Mit unverdroßnem Mund und Stimm Ihr Halleluja singen? Oh wär ich da! O stünd ich schon, Doch will ich gleichwohl, weil ich noch Hilf mir und segne meinen Geist Mach in mir deinem Geiste Raum, |

|||||

Erwähle mich zum Paradeis,

Und laß mich bis zur letzten Reis

An Leib und Seele grünen!

So will ich dir und deiner Ehr

Allein und sonsten keinem mehr

Hier und dort ewig dienen.

*) König Salomon (Israel) **) Geäst ***) im Überfluss ****) Engel

Es gibt keine Statistik, doch der Sommer ist – vielleicht neben oder nach dem Frühling – die von deutschsprachigen Dichtern wohl am häufigsten besungene Jahreszeit. Vermutlich ist das in der Dichtung anderer Kulturen ähnlich – jedenfalls in den sogenannten „gemäßigten Breiten“, wo diese beiden Jahreszeiten eine Erlösung von der Unwirtlichkeit, wenn nicht gar der Not, des Winters bringen.

In den vergangenen Jahrzehnten sind uns Klage und Freude über den Wechsel der Jahreszeiten ein wenig abhanden gekommen. Wer sich’s leisten kann, verbringt den Winterurlaub an warmen Gestaden. Wer zu Hause bleiben muss, dreht den Thermostat höher, kauft Erdbeeren aus südlichen Ländern oder stellt Blumen vom Äquator unter den Weihnachtsbaum aus Dänemark. Die jahreszeitlichen Konturen verwischen sich in unserem Alltag. Dennoch, auch heute noch hat “Sommer“ für die meisten Menschen einen guten Klang, und die Jahreszeit selbst bleibt für die Sinne voll Reiz.

Für Paul Gerhardt (1607-76), den Verfasser unseres Gedichts des Monats Juli 2009, war der Sommer eine, so scheint es, durch nichts getrübte Zeit der Freude. Die gar nicht enden wollende Folge der frohen Bilder ist zum einen typisch für seine Zeit, das Barock des 17. Jahrhunderts. Zum anderen (und unabhängig von dieser Epoche) waren und sind die Fülle der Bilder und das Wiederholen ein dichterisches Mittel, dem Leser starke Gefühle zu vermitteln – solche, die sich nicht einfach mit einem Wort benennen lassen. (Siehe auch das Gedicht des Monats Mai 2008.)

Für Paul Gerhardt (1607-76), den Verfasser unseres Gedichts des Monats Juli 2009, war der Sommer eine, so scheint es, durch nichts getrübte Zeit der Freude. Die gar nicht enden wollende Folge der frohen Bilder ist zum einen typisch für seine Zeit, das Barock des 17. Jahrhunderts. Zum anderen (und unabhängig von dieser Epoche) waren und sind die Fülle der Bilder und das Wiederholen ein dichterisches Mittel, dem Leser starke Gefühle zu vermitteln – solche, die sich nicht einfach mit einem Wort benennen lassen. (Siehe auch das Gedicht des Monats Mai 2008.)

Sicher nicht zufällig wendet sich der Blick des Dichters genau in der Mitte des langen Gedichts, also in der achten der 15 Strophen, den eigenen Gefühlen zu. Die Verehrung und Anbetung des Schöpfers all dieser Schönheit folgen aus deren sinnlicher Anschauung.

Ach, denk ich, bist du hier so schön

Und läßt du’s uns so lieblich gehn

Auf dieser armen Erden;

Was will doch wohl nach dieser Welt

Dort in dem reichen Himmelszelt

Und güldnen Schlosse werden!

Die Linie, an der der Blick sich wendet, ist sogar noch genauer erkennbar. Sie läuft exakt durch die Mitte dieser Mittelstrophe. Ein wenig Verspieltheit wird man dem frommen Dichter nachsehen.

In den letzten drei Strophen kehrt der Dichter zum Thema Sommer zurück. Doch nun werden die realen Anschauungen der ersten Gedichthälfte zur Bildersprache im Gebet: der Sommer der Gnade, die Glaubensfrüchte, die Wurzeln, Blumen und Pflanzen. Ja, der Betende selber will “an Leib und Seele grünen“.

Die Melodie Augustin Harders, die dem Gedicht Eingang in kirchliche und weltliche Liederbücher verschafft hat, ist erst im frühen 19. Jahrhundert entstanden.

Von Paul Gerhardt ist übrigens auch der Choral-Text “O Haupt voll Blut und Wunden …“. Der wurde später, von Hans Leo Hassler vertont, zum ergreifenden Zitat, wenn nicht zum Höhepunkt, in Johann Sebastian Bachs “Matthäuspassion“ (1729).

Aber bleiben wir beim Sommer in der deutschsprachigen Lyrik! Die Zeit von Paul Gerhardts barocker Kirchenlied-Dichtung liegt an die vierhundert Jahre zurück. Dichterische Sommer-Gefühle sind aber schon aus einer nochmals vierhundert Jahre früheren Zeit belegt:

Walther von der Vogelweide (1170-1230), der bekannteste unter den deutschsprachigen Dichtern des Mittelalters, hat die Erinnerung einer Zeitgenossin an ein sommerliches Erlebnis in Verse gefasst. Wäre es – wie wir gleich sehen werden – nach ihr gegangen, hätten wir nie davon erfahren. Doch der Dichter – war er gar am “Tatort“? – muss dichten.

Und das tut er natürlich in der Sprache seiner Zeit. Dieses “Mittelhochdeutsch“ wirkt heute auf den ersten Blick wie eine fremde Sprache, auf den zweiten aber kann man es mit ein paar Erläuterungen verstehen. Wir verzichten deshalb darauf, eine der vielen modernen “Übersetzungen“ anzubieten.

| Under der linden an der heide, dâ unser zweier bette was, dâ muget ir vinden schône beide: gebrochen bluomen unde gras. Vor dem walde in einem tal, tandaradei, schône sanc diu nahtegal. |

Ich kam gegangen

zuo der ouwe,

dô was mîn friedel komen ê.

Dâ wart ich enpfangen,

hêre frouwe,

daz ich bin sælic iemer mê.

Kuster mich? Wol tûsentstunt:

tandaradei,

seht, wie rôt mir ist der munt.

Dô het er gemachet

alsô rîche

von bluomen eine bettestat.

Des wirt noch gelachet

inneclîche,

kumt iemen an daz selbe pfat.

Bî den rôsen er wol mac,

tandaradei,

merken, wâ mirz houbet lac.

Daz er bî mir læge,

wessez iemen

(nû enwelle got!), sô schamt ich mich.

Wes er mit mir pflæge,

niemer niemen

bevinde daz, wan er und ich,

und ein kleinez vogellîn –

tandaradei,

daz mac wol getriuwe sîn.wo … war

mögt / könnt

schön

die

Aue

da war mein Liebster gekommen schon

hohe Frau [wahrscheinlich: Anrufung Marias]

für immer

tausendmal

da

so reich an

darüber

[wenn] jemand

an … mag

wo mirs Haupt

wenn’s jemand wüsste

das wolle G. nicht!

tat

nimmer niemand

erfahre … außer

mag / soll … getreu [vertraulich, verschwiegen]

Walther von der

Vogelweide (1170-1230)

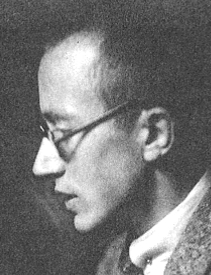

Gut 700 Jahre später – wieder ein Gedicht der Erinnerung an ein sommerliches Liebeserlebnis. Bertolt Brecht (1898-1956) hat es „Erinnerungen an die Marie A.“ überschrieben. Doch gerade an sie erinnert er sich nicht, sondern an den sommerlichen Himmel über ihr und ihm.

|

|

Das HDS hat keine Genehmigung zur Wiedergabe des Gedichts erhalten, gefunden hatten wir es hier. |

Brecht im „blauen Mond September“, über ihm die Wolke „sehr weiß“ – der Sommer hat leuchtende Farben.

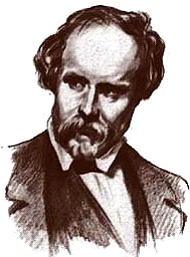

Während der Sommer noch um ihn ist, ahnt Theodor Storm (1817-88), dass er demnächst sehnsüchtig an ihn zurückdenken wird, an sein Grün:

| EIN GRÜNES BLATT Ein Blatt aus sommerlichen Tagen, Ich nahm es so im Wandern mit, Auf daß es einst mir möge sagen, Wie laut die Nachtigall geschlagen, Wie grün der Wald, den ich durchschritt. |

|

| Theodor Storm (1817-88) |

Besser bekannt sind freilich andere Sommerverse dieses norddeutschen Dichters:

| Für den zu seinen Lebzeiten gut beachteten, heute nur noch wenigen bekannten Klabund (bürgerlich: Alfred Henschke), genauer für die Frau in seinem Gedicht, ist Blau, das Blau der Kornblume, die Signalfarbe des Sommers. Ob er, in Vers 6, bewusst auf die “blaue Blume“ der romantischen Dichter im frühen 19. Jahrhundert anspielt (und wenn ja, warum), ist schwer zu sagen – aber auch nicht so wichtig. Das Gedicht ist farbig: blau, braun, silbern und – witzig. |

DIE LETZTE KORNBLUME

Sie ging, den Weg zu kürzen, übers Feld.

Es war gemäht. Die Ähren eingefahren.

Die braunen Stoppeln stachen in die Luft,

Als hätte sich der Erdgott schlecht rasiert.

Sie ging und ging. Und plötzlich traf sie

Auf die letzte blaue Blume dieses Sommers.

Sie sah die Blume an. Die Blume sie. Und beide dachten

(Sofern die Menschen denken können, dachte die Blume…)

Dachten ganz das gleiche:

Du bist die letzte Blüte dieses Sommers,

Du blühst, von lauter totem Gras umgeben.

Dich hat der Sensenmann verschont,

Damit ein letzter lauer Blütenduft

Über die abgestorbene Erde wehe –

Sie bückte sich. Und brach die blaue Blume.

Sie rupfte alle Blütenblätter einzeln:

Er liebt mich – liebt mich nicht – er liebt mich… nicht. –

Die blauen Blütenfetzen flatterten

Wie Himmelsfetzen über braune Stoppeln.

Ihr Auge glänzte feucht – vom Abendtau,

Der kühl und silbern auf die Felder fiel

Wie aus des Mondes Silberhorn geschüttet.

Klabund (1890-1928)

Das intensive Rot der spätsommerlichen Rose hält uns Friedrich Hebbel (1813-63) in seinem kurzen Gedicht als Mahnung an die Vergänglichkeit vor Augen:

|

SOMMERBILD Ich sah des Sommers letzte Rose stehn, Sie war, als ob sie bluten könne, rot; Da sprach ich schaudernd im Vorübergehn: So weit im Leben ist zu nah am Tod! Es regte sich kein Hauch am heißen Tag, Nur leise strich ein weißer Schmetterling; Doch ob auch kaum die Luft sein Flügelschlag Bewegte, sie empfand es und verging. |

Auch Georg Trakl (1887-1914), der jung verstorbene österreichische Lyriker des frühen 20. Jahrhunderts, verbindet seine Farben (“im braunen Grün“, “weiße Schleier“, “die Lauben … hell“, “in goldenen Dünsten“) mit dem Spätsommer. Der wird freilich erst in der Erwähnung der heimreisenden Touristen erkennbar.

| IN EINEM ALTEN GARTEN Resedaduft entschwebt im braunen Grün, Geflimmer schauert auf den schönen Weiher, Die Weiden stehn gehüllt in weiße Schleier Darinnen Falter irre Kreise ziehn. Verlassen sonnt sich die Terrasse dort, Goldfische glitzern tief im Wasserspiegel, Bisweilen schwimmen Wolken übern Hügel, Und langsam gehn die Fremden wieder fort. Die Lauben scheinen hell, da junge Frau’n Am frühen Morgen hier vorbeigegangen, Ihr Lachen blieb an kleinen Blättern hangen, In goldenen Dünsten tanzt ein trunkener Faun. |

|

| Georg Trakl (1887-1914) |

Die farbige, sinnliche Fülle des Sommers, des Lebens um ihn her dient Gottfried Benn (1886-1956) als Kontrast, als Gegenwelt des Geistigen, des Künstlerischen, dem er selbst verhaftet ist:

|

Einsamer nie als im August: Erfüllungsstunde – im Gelände die roten und die goldenen Brände, doch wo ist deiner Gärten Lust? Die Seen hell, die Himmel weich, die Äcker rein und glänzen leise, doch wo sind Sieg und Siegsbeweise aus dem von dir vertretenen Reich? Wo alles sich durch Glück beweist und tauscht den Blick und tauscht die Ringe im Weingeruch, im Rausch der Dinge -: dienst du dem Gegenglück, dem Geist. |

|

| Gottfried Benn (1886-1956) | ||

Aus: Gottfried Benn, Statische Gedichte, hg. von Paul Raabe, © 1948, 2006 by Arche Literatur Verlag AG, Zürich-Hamburg |

Das HDS an dieses jahreszeitlich passende Gedicht Benns erinnert hat Anton Stephan R., von dem schon die Anregung für das Gedicht des Monats April 2009 gekommen war.

Bekannt durch sein Prosa-Werk “Wanderungen durch die Mark Brandenburg“, schickt uns Theodor Fontane (1819-1898) auf den Weg. Von Liebestragik oder -genuss, von Endzeitlichem oder Glauben ist keine Rede, allein von der Freude am Sommer:

|

Des Himmels heitere Bläue

Lacht dir ins Herz hinein,

Und schließt, wie Gottes Treue,

Mit seinem Dach dich ein.Rings Blüten nur und Triebe

Und Halme von Segen schwer,

Dir ist, als zöge die Liebe

Des Weges nebenher.So heimisch alles klinget

Als wie im Vaterhaus,

Und über die Lerchen schwinget

Die Seele sich hinaus.

Theodor Fontane (1819-98)