Gedicht des Monats Februar 2011

DER MENSCH

| Empfangen und genähret Vom Weibe wunderbar Kömmt er und sieht und höret Und nimmt des Trugs nicht wahr, Gelüstet und begehret Und bringt sein Tränlein dar, Verachtet und verehret, Hat Freude und Gefahr, Glaubt, zweifelt, wähnt und lehret, |

Hält nichts und alles wahr, Erbauet und zerstöret Und quält sich immerdar, Schläft, wachet, wächst und zehret Trägt braun und graues Haar. Und alles dieses währet, Wenn’s hoch kommt, achtzig Jahr. Denn legt er sich zu seinen Vätern nieder, Und er kömmt nimmer wieder. |

Nur 16 Verse nimmt sich der Dichter, um Anfang, Verlauf und Ende, um die Vielfalt des menschlichen Lebens und Erlebens zu umspannen. Da muss er sparsam mit den Worten sein, auf Eigenschaftswörter verzichten und zügig voranschreiten. Das wird hörbar, fast wie jagend – nur drei Betonungen pro Zeile: “Hat Freude und Gefahr“, aber bis zu vier Verben: “Schläft, wachet, wächst und zehret“. – Dann der 17. Vers: Das Leben ist abgeschlossen, Ruhe kehrt ein. Mit einer fünf Betonungen langen Zeile nimmt der Dichter das Tempo heraus: “Dann legt er sich zu seinen Vätern nieder“. Meisterhaft!

In der monatlichen Serie des HDS ist dies nicht das erste Gedicht des Theologen, Juristen, Journalisten und Poeten Matthias Claudius (1740-1815). Kein Wunder – über so viele Dinge des menschlichen Lebens hat er in Versen, freilich auch in Prosa, Einprägsames zu sagen vermocht, ernst und heiter.

| Geboren ist Claudius in Reinfeld im Holsteinischen. Doch er gilt gemeinhin als Hamburger. 1771 wurde er in Wandsbe(c)k, damals einem Nachbarort (seit 1938 einem nordöstlichen Teil) Hamburgs, Herausgeber (und fast alleiniger Beiträger) des drei- bis viermal wöchentlich erscheinenden Blättchens “Der Wandsbecker Bothe“. Ihm hat er die schönsten seiner Texte dieser Jahre anvertraut. In Wandsbek und Hamburg wirkte er auch in den verbleibenden Jahrzehnten seines Lebens. |  |

Hamburg, 18. Jahrhundert

Räumlich lebte und schrieb er also abseits der Zentren der in den 1770er Jahren aufbrausenden “Sturm- und Drang“-Literatur, etwa des jungen Goethe in Weimar, dann Schillers im Südwesten und anderer mehr. Nicht nur räumlich: Weder rauhes Geschehen noch extreme Empfindsamkeit waren seine Sache. Goethes tragisch-gefühlvolle Brieferzählung “Die Leiden des jungen Werthers“ (1774) betrachtete er mit skeptischer Distanz: Ist das nicht übertrieben? Der junge Held verliebt sich in ein Mädchen, das sich längst einem anderen versprochen hatte. Weil er es selbst so eindrucksvoll beschreibt, lässt sich Werthers Leid durchaus nachempfinden. Aber auch der Entschluss, sich deshalb das Leben zu nehmen? Claudius:

FRITZE

Nun mag ich auch nicht länger leben,Verhaßt ist mir des Tages Licht:Denn sie hat Franze Kuchen gegeben,

Mir aber nicht.

Überhaupt steht dem überwiegend milden Ton seiner Gedichte oft beißende Schärfe in seinen kritischen Kommentaren zum literarischen und philosophischen Geschehen der Zeit gegenüber. Als Journalist verfolgte er es genau und ließ seiner spitzen Feder freien Lauf.

Claudius gilt als frommer Dichter, und das war er gewiss auch. Aber er missioniert nicht. Hin und wieder spricht er von seinem Gott, aber längst nicht so oft oder so unmittelbar wie die Dichter der Jahrzehnte vor ihm, erst recht die des ganzen 17. Jahrhunderts. Claudius, um es in einem mathematischen Bild auszudrücken, setzt Gott gern – das eine Mal ausgesprochen, dann auch wieder nicht – vor die Klammer. In der summiert er dann die Freuden und Leiden, die Eigenarten und die Normalitäten des Lebens, wie zum Beispiel im folgenden Gedicht: eingangs der Dank an Gott, dann die Aufzählung all dessen, wofür er dankt, im zweiten Teil dessen, worum er ihn bittet. Die vielen “und“ wirken geradezu wie die Plus-Zeichen einer Addition:

TÄGLICH ZU SINGEN

| Ich danke Gott und freue mich Wie’s Kind zur Weihnachtsgabe, Daß ich bin, bin! Und daß ich dich, Schön menschlich Antlitz! habe, |

Daß ich die Sonne, Berg und Meer

Und Laub und Gras kann sehen

Und abends unterm Sternenheer

Und lieben Monde gehen,

Und daß mir denn zu Mute ist,

Als wenn wir Kinder kamen

Und sahen, was der heilge Christ

Bescheret hatte, Amen!

Ich danke Gott mit Saitenspiel,

Daß ich kein König worden;

Ich wär geschmeichelt worden viel

Und wär vielleicht verdorben. Auch bet ich ihn von Herzen an,

Daß ich auf dieser Erde

Nicht bin ein großer reicher Mann

Und auch wohl keiner werde.

Denn Ehr und Reichtum treibt und bläht,

Hat mancherlei Gefahren,

Und vielen hat’s das Herz verdreht,

Die weiland wacker waren.

Und all das Geld und all das Gut

Gewährt zwar viele Sachen;

Gesundheit, Schlaf und guten Mut

Kann’s aber doch nicht machen.

Und die sind doch, bei Ja und Nein!

Ein rechter Lohn und Segen!

Drum will ich mich nicht groß kastei’n

Des vielen Geldes wegen.

Gott gebe mir nur jeden Tag,

So viel ich darf, zum Leben.

Er gibt’s dem Sperling auf dem Dach;

Wie sollt er’s mir nicht geben!

Ein satirisches Kontrastbild zu dieser zufriedenen Bescheidenheit und ihren Segnungen zeichnet

EIN VERSUCH IN VERSEN

| Die Römer, die, vor vielen hundert Jahren, Das erste Volk der Erde waren, Doch wenigstens sich dünkten es zu sein; Die große Schreiber ihrer Taten Und Dichter auch, und große Redner hatten, Und Weise, groß und klein; Die stolz auf ihrer Helden Scharen Auf ihre Regulos *) und Scipione **) waren, Und Ursach hatten es zu sein; Die fingen endlich an und aßen Ochsenbraten, Frisierten sich, und tranken fleißig Wein – |

Da war´s geschehn um ihre Heldentaten, Um ihrer Dichter edle Reih’n, Um ihre Redner, ihre Schreiber; Da wurden´s große dicke Leiber, Und Memoirs- und Zeitungsschreiber, Und ihre Seelen wurden klein; Da kamen Oper und Kastraten, Und Ehebruch und Advokaten, Und nisteten sich ein. Oh, die verdammten Ochsenbraten! Oh, der verdammte Wein! |

||

|

*) regulus = kleiner König (von „rex“), Prinz

**) Publius Cornelius SCIPIO, Feldherr im Kampf gegen Hannibal, Ende 3. Jhdt. v. Chr. |

|||

MOTETTO,

als der erste Zahn durch war.Victoria! Victoria!

Der kleine weiße Zahn ist da.

Du Mutter! Komm, und groß und klein

Im Hause! kommt, und kuckt hinein

Und seht den hellen weißen Schein.

Der Zahn soll Alexander heißen.

Du liebes Kind! Gott halt’ ihn dir gesund,

Und geb’ dir Zähne mehr in deinem kleinen Mund,

Und immer was dafür zu beißen!

Ein wenig später im Leben:

FRITZE AN FRANZ

| Ich habe Lenchen heut geküsst, Mama hat’s nicht gesehn; Denn, lieber Franz, wenn die da ist, Darf so was nicht geschehn. Sie sagt, ich bleib vom Küssen tot *), Ich glaub’ es aber nicht; Wie wär denn Lenchens Mund so rot? So freudlich ihr Gesicht? |

Drum lief ich schnell zu Lenchen hin Und küsste ihren Mund; Das schmeckte gut, Franz! – und ich bin Bis dato noch gesund. |

Und werd’ es sicher wieder tun,

Sobald es möglich ist.

Und sterb ich denn davon – je nun!

So hab ich doch geküsst.

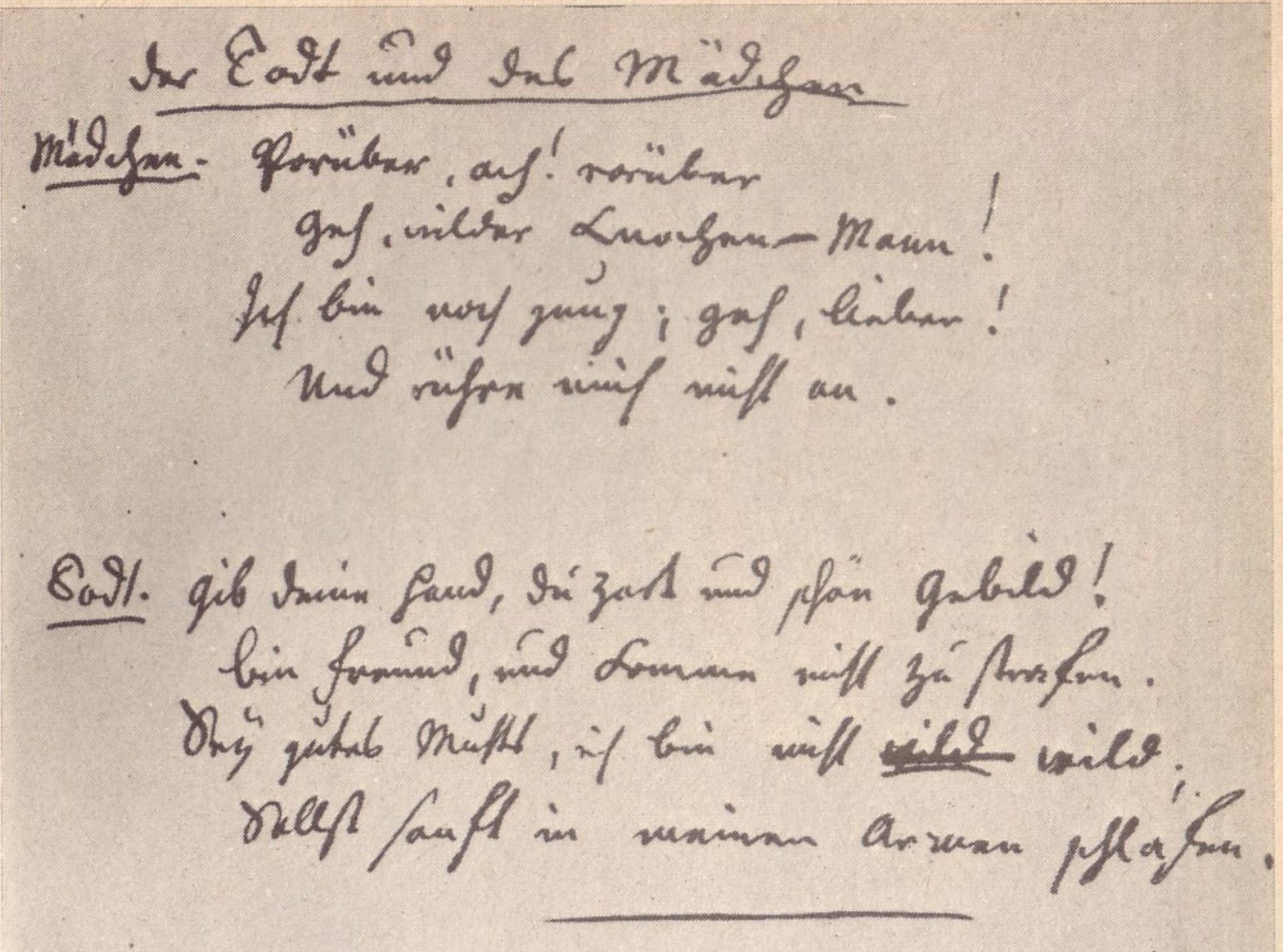

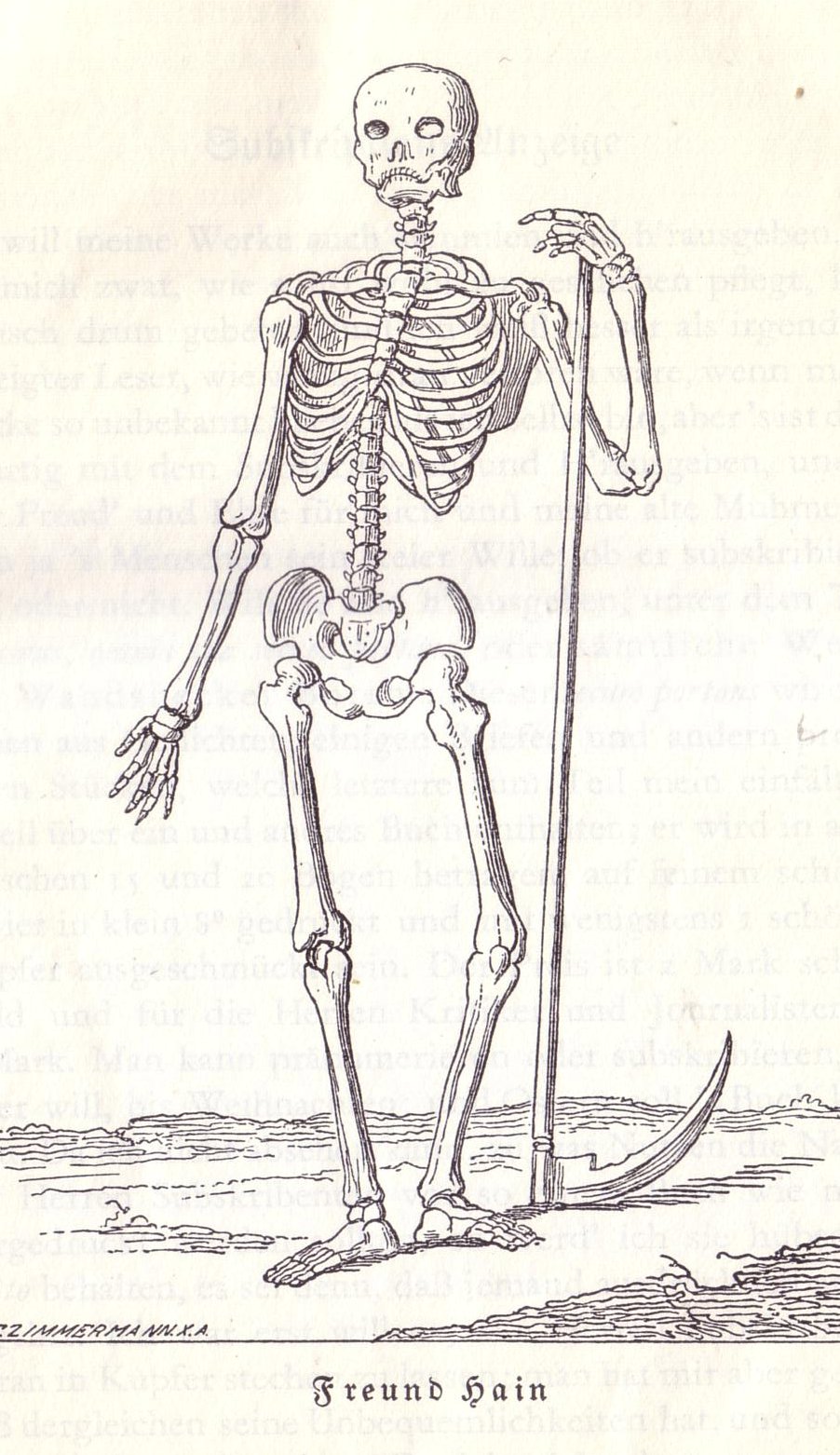

DER TOD UND DAS MÄDCHEN

| Das Mädchen:Vorüber! Ach vorüber! Geh, wilder Knochenmann! Ich bin noch jung, geh Lieber! Und rühre mich nicht an. |

Der Tod:Gib deine Hand, du schön und zart Gebild! Bin Freund und komme nicht zu strafen. Sei gutes Muts! ich bin nicht wild, Sollst sanft in meinen Armen schlafen! |

||

|

|

||

|

|||

Mit seiner Vertonung hat Franz Schubert (1797-1828) diesen Versen das Gehör weiter Kreise auf Dauer gesichert.

Zum Grauen wird der Tod, wenn er sich mit Gewalt Unschuldiger bemächtigt wie in Claudius’ berühmtem

KRIEGSLIED

| ’s ist Krieg! ’s ist Krieg! O Gottes Engel wehre, Und rede du darein! ’s ist leider Krieg – und ich begehre Nicht schuld daran zu sein! |

Was sollt ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen

Und blutig, bleich und blaß,

Die Geister der Erschlagenen zu mir kämen,

Und vor mir weinten, was?

Wenn wackre Männer, die sich Ehre suchten,

Verstümmelt und halb tot

Im Staub sich vor mir wälzten und mir fluchten

In ihrer Todesnot Wenn tausend tausend Väter, Mütter, Bräute

So glücklich vor dem Krieg,

Nun alle elend, alle arme Leute,

Wehklagten über mich?Wenn Hunger, böse Seuch und ihre Nöten

Freund, Freund und Feind ins Grab

Versammelten und mir zu Ehren krähten

Von einer Leich herab?

Was hülf mir Kron und Land und Gold und Ehre?

Die könnten mich nicht freun!

’s ist leider Krieg – und ich begehre

Nicht schuld daran zu sein.

“Der Mensch“ – Claudius’ zentrales Thema. Die 23 Amtssprachen

der Europäischen Union haben 23 verschiedene Wörter für “Mensch“.

Die Unterschiede sind allerdings in etlichen Fällen recht gering.

In den romanischen Sprachen, außer der rumänischen, ist das Wort

für “Mensch“ identisch mit dem für “Mann“, obwohl das Lateinische,

die “Urmutter“ von Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und Französisch,

“homo“ und “vir“ unterschieden hatte.

Im Türkischen, Amtssprache in einem Teil des EU-Mitglieds Zypern, ist der Mensch “insan“.

Im folgenden Gedicht freilich spricht er von sich selbst, von der Person Matthias Claudius und ihrem gleichnamigen Vater.

BEI DEM GRABE MEINES VATERS

| Friede sei um diesen Grabstein her! Sanfter Friede Gottes! Ach, sie haben Einen guten Mann begraben, Und mir war er mehr; |

Träufte mir von Segen, dieser Mann,

Wie ein milder Stern aus bessern Welten!

Und ich kann’s ihm nicht vergelten,

Was er mir getan. Er entschlief; sie gruben ihn hier ein.

Leiser, süßer Trost, von Gott gegeben,

Und ein Ahnden von dem ew’gen Leben

Düft um sein Gebein!

Bis ihn Jesus Christus, groß und hehr!

Freundlich wird erwecken – ach, sie haben

Einen guten Mann begraben,

Und mir war er mehr.

Das bekannteste Gedicht von Matthias Claudius trägt die Überschrift ABENDLIED und ist, mit der volksliedhaft-schlichten Melodie von Johann Abraham Peter Schulz, inzwischen rund um den Erdball bekannt als Der Mond ist aufgegangen …

Es heißt, der frühere deutsche Bundeskanzler, Helmut Schmidt aus Hamburg, nenne das “Abendlied“ sein liebstes Gedicht.

Ein heiterer Rundgang durch das “deutsche Reich“, politisch zu Claudius’ Zeiten gar nicht existent, aber von ihm großzügig umrissen, beschließe die Auswahl seiner Gedichte.

RHEINWEINLIED

| Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher, Und trinkt ihn fröhlich leer. In ganz Europia, ihr Herren Zecher! Ist solch ein Wein nicht mehr. |

Er kommt nicht her aus Hungarn noch aus Polen

Noch wo man Franzmänn’sch spricht;

Da mag Sanct Veit, der Ritter, Wein sich holen,

Wir holen ihn da nicht.

Ihn bringt das Vaterland aus seiner Fülle;

Wie wär‘ er sonst so gut!

Wie wär‘ er sonst so edel, wäre stille

Und doch voll Kraft und Mut!

Er wächst nicht überall im deutschen Reiche;

Und viele Berge, hört,

Sind, wie die weiland Kreter, faule Bäuche,

Und nicht der Stelle wert.

Thüringens Berge zum Exempel bringen

Gewächs sieht aus wie Wein;

Ist’s aber nicht. Man kann dabei nicht singen,

Dabei nicht fröhlich sein.

Im Erzgebürge dürft Ihr auch nicht suchen,

Wenn Ihr Wein finden wollt.

Das bringt nur Silbererz und Koboltkuchen,

Und etwas Lausegold.

Der Blocksberg ist der lange Herr Philister,

Er macht nur Wind wie der;

Drum tanzen auch der Kuckuck und sein Küster

Auf ihm die Kreuz und Quer.

Am Rhein, am Rhein, da wachsen unsre Reben

gesegnet sei der Rhein!

Da wachsen sie am Ufer hin und geben

uns diesen Labewein.

So trinkt ihn denn, und lasst uns allewege

uns freun und fröhlich sein!

Und wüssten wir, wo jemand traurig läge,

wir gäben ihm den Wein.