Gedicht des Monats April 2011

| Hinweis: | schwäbisch | |||

| Bitte: | durchhalten | |||

| Rat: | laut lesen | |||

BESONDERE RACHE

| An arma Wittfrau hot a Soh, Dear halt Soldat muaß’t weara. Und ’s Müatterle, des jammert no, Verguißt viel tauset Zähre.Sie woißt halt jetzt ihars Roths koi Ziel, Und ischt voll Loid und Schmerza. Koi Mensch ihar healfa ka und will, Koin Traust geit’s für ihar Herza.Doch voar dem Dorf, wo d’Wittfrau ist, Do stoht a schöas Kapelle. Zu dem wallfatet mancher Christ In harte Kreuz und Fälle.Dot ischt a Muattergottesbild, Wo Wunder scho sind g’scheana. Derbei ischt’s Jesuskind so mild Und froidle gar a z’seahna.Do goth dia Wittfrau fleißig na Und beathet reacht inbrünstig: “Du bischt’s a loi, dia helfa ka! Maria, sei mir günstig!“Und so drei ganzer Wocha got Dia Wittfrau na zum Beatha; Doch kommt koi Hilf und kommt koi Roth, Nix ka da Soh ihar retta.Jetzt beathet se halt no a mol: “O allerheiligst Fraule! O hilf mir do, beim Hundertstrohl, Gib, Muatter, miar mein Paule!“Paul bleibt Soldat und kommt it hoi, Ear muaß halt trah dean Kittel. As Mutterle, dia bleibt a loi, Do hilft koi kristlich’s Mittel.Jetzt springt dia Wittfrau zuar Kapell, Sie will vo noiz mei wissa, Und hot dear Muatter Gottes g’schnell As Kind vom Arm wegg’rissa.Sie schreit voar Rach: “Jetzt wisset’s Ihar, Wia waih’s oim thuat und schmerza, Wenn oim dear oinzig Soh wia miar Wegg’rissa wut vom Herza.“ |

/Sohn /werden /nun /Tränen/weiß nicht, wohin sich um Rat wenden/Trost gibt’s/Kapellchen (’Kapellele’)/dort /geschehen/freundlich anzusehen/hin/allein/kann /beim hundertfachen Strahl/Biltz

/rennt /weh |

sich zum Volksschullehrer ausbilden und fand 1810 eine Stelle in Schwäbisch Gmünd, etwa 100 km nördlich von Biberach und knapp östlich von Stuttgart gelegen. Sein kärgliches Gehalt konnte er ein wenig durch Privatunterricht und schriftstellerische Arbeiten aufbessern. Einer 1821 erschienenen Sammlung “Vermischte Gedichte in schwäbischer Mundart und in reindeutscher Sprache“ folgten zu seinen Lebzeiten einige weitere Ausgaben, zum Teil im Eigenverlag.

sich zum Volksschullehrer ausbilden und fand 1810 eine Stelle in Schwäbisch Gmünd, etwa 100 km nördlich von Biberach und knapp östlich von Stuttgart gelegen. Sein kärgliches Gehalt konnte er ein wenig durch Privatunterricht und schriftstellerische Arbeiten aufbessern. Einer 1821 erschienenen Sammlung “Vermischte Gedichte in schwäbischer Mundart und in reindeutscher Sprache“ folgten zu seinen Lebzeiten einige weitere Ausgaben, zum Teil im Eigenverlag.| […] Und alle Zeitenga sind voll Vom Eisabahna-Weasa. Das Zuig macht miar da Kopf ganz toll, Ih mags gar nimme leasa! […] A graußer Of soll vorna sei, Dear bring’ dia Fuahr zum Rutscha. |

/Wesen/großer /Fuhre |

Dean fuirma aber wüathig ei, Und hinta seiet Kutscha. Dear Fuhrma hoiß Lokomotief, Häb’ weder Gäul’ no Peitscha. Doch gangs bei ihm au manchmol schief? – Jetzt thua miars du verdeutscha ! […] |

/feuern wir kräftig |

“Verdeutscha“ – wirklich? Damit der Schwabe Steaffa etwas versteht, soll der Schwabe Toni es ihm ver“deutschen“? Seit ein paar Jahren werben die Baden-Württemberger scherzend für sich und ihr Stammland (oder tun das nur die Württemberger?), sie könnten “alles – außer Hochdeutsch“. Steffen hat schon recht mit seiner Bitte. Tünnes, Peer, Resi, Loisl, Jupp, Sissi, Ferdl, Ede, Xaver, Lisbeth oder Beat – sie sprechen in ihren unterschiedlichen Dialekten, und das heißt auch: Sie alle sprechen deutsch. Wenn sich freilich Ole und Vroni verständigen wollen, dann sind sie mit Hochdeutsch gut beraten.Das erklärt, warum es zwar in allen deutschsprachigen Regionen reiche Dichtungstraditionen im jeweiligen Dialekt gibt, doch diese in ihrer Wirkung lokal begrenzt bleiben. Daheim liebt man sie, doch anderswo versteht man sie nicht oder nur mit Mühe. Oft, doch nicht immer, sind auch die Themen mundartlicher Dichtung so eng an lokale Traditionen, Mentalitäten und landschaftliche Besonderheiten gebunden, dass sie in anderen Gebieten wenig Interesse finden.Schließlich behindert auch das Erfordernis der Schriftform die überregionale Wirkung der Dialektdichtung. Unser Alphabet mit seiner festgelegten Beziehung zwischen den einzelnen gesprochenen Lauten und den geschriebenen Buchstaben kann Gebietsfremden viele der mundartlichen Aussprache-Besonderheiten nicht akkurat vermitteln. Wie anders soll der Hamburger Dichter seinen s-pitzen S-tein schreiben als mit sp oder st, wie der sächsische oder bairische sein a, das oft, aber dann wieder nicht immer, fast wie ein o auszusprechen ist. Kann man im Druck eines plattdeutschen Verses irgendwie erkennen, dass das o, wie hochdeutsch etwa in “groß“, für einen ganz anderen Klang steht als das plattdeutsche o in der Überschrift „Gode Nacht“ von Storms Gedicht? Wenn ein Göttinger Epples Gedicht einem Reutlinger vom Blatt vorläse, stünden dem Schwaben wahrscheinlich die Haare zu Berge. Oder die Dresdnerin, der eine Wienerin Georg Böttichers sächsisches Gedicht (Januar 2011) am Telefon vorläse, würde ihren eigenen Dialekt nicht wiedererkennen …

|

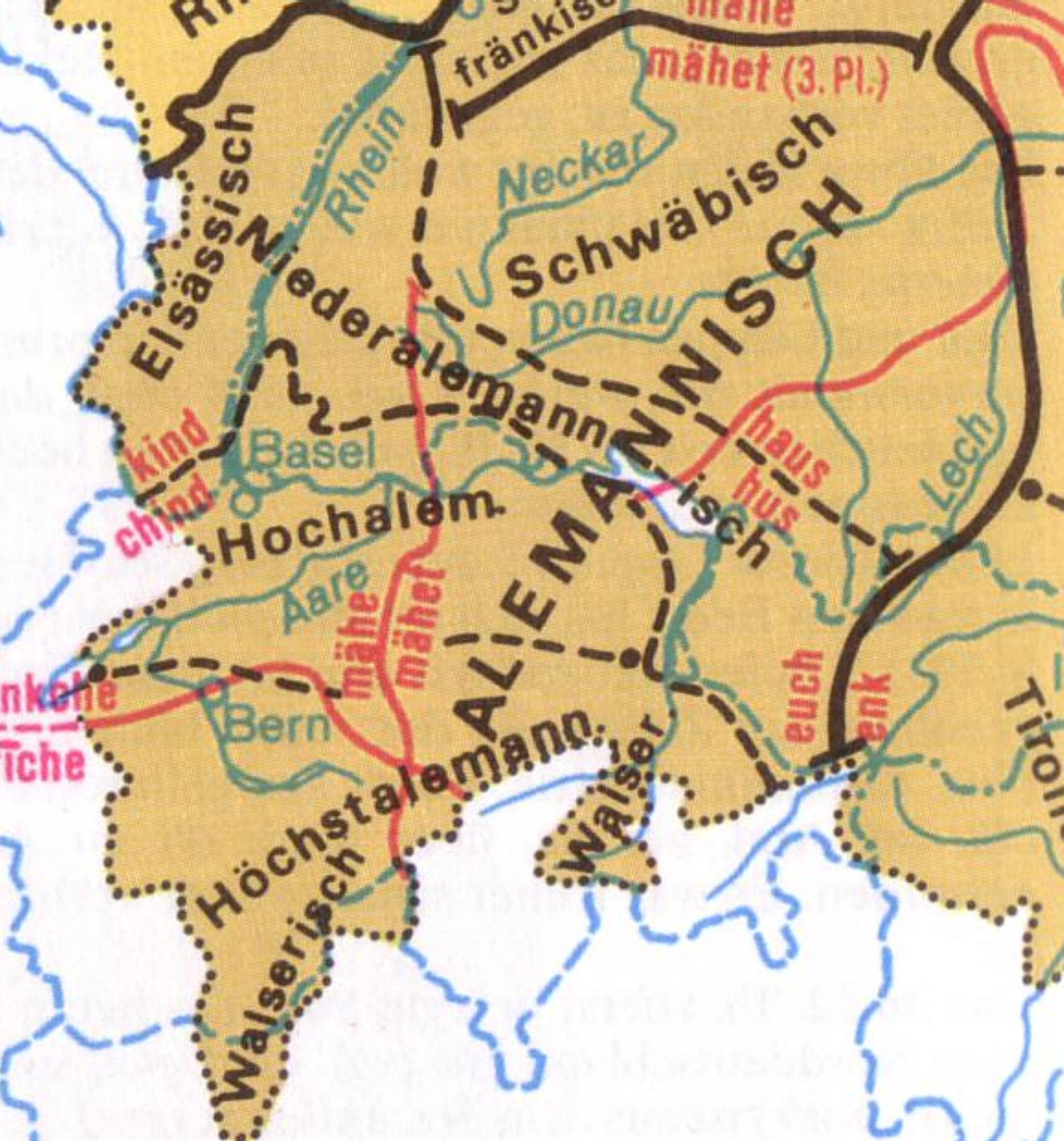

Kehren wir zum Schwäbischen zurück!

Es ist, wie dieser Ausschnitt aus dem dtv-Atlas “Deutsche Sprache“ zeigt, ein Teildialekt des großen alemannischen, des “westlichen oberdeutschen“ Sprachraums. Den teilen sich Württemberger, Badener, die verbleibenden Deutschsprachigen im (politisch französischen) Elsaß, die Deutschschweizer, die Liechtensteiner und eine kleinere Gruppe von Vorarlbergern (am österreichischen Ostufer des Bodensees). Außerdem gibt es noch immer kleine deutsche Sprach-Enklaven auf dem Balkan, in denen sich auch Spuren alemannischer Mundarten erhalten haben.

|

Es gibt zahl- und umfangreiche sprachwissenschaftliche Untersuchungen zu diesem Thema, zu den ’gravierenden’ Unterschieden.Zur Illustration ein Zitat aus dem “Wörterbuch deutscher Dialekte“ (U. Knoop mit M.Mühenhort, Gütersloh 1997): “Zwischen dem schwäbischen (württembergischen) und dem badischen Teil des Alemannischen […] bestehen […] große Unterschiede […]: Sind’r scho mol z’Basel gsii? fragt ein Badener einen Berliner. Det ha ick nich vastandn. Ein Schwabe will helfen: Er moint gwea! Die Form des ’gewesen’ wird im Badischen mit ’sein’ gebildet und im Schwäbischen unter Ausfall des -s- mit ’gewesen.’“Der Baseler Dialekt nennt übrigens alle Deutschen kurzerhand “Schwobe“.

| Der weiter oben zitierte Wilhelm König hat selber schwäbische Gedichte geschrieben, tut es hoffentlich noch immer. Sie wurden erstmals in der Sammlung “Dees ond sell. Gedichte in mittelschwäbischer Mundart“ (Karl Knödler, Reutlingen 1975) veröffentlicht. |  |

| MEI VRMEEGAI haos et iibrig i muaß jeda Daag drom schaffai koos et oemool en Gosch nämma ond no wiidr ausschbuggai bee vor morgads bis obads ondrwäägs ond endr Naacht schloofes fälltmr niks en Schaoß wenne d Hood aufheeb fange niks aufniks fälltmr zua niks kriage omasonscht i will ao niks omasonscht i willmrs vrdäanat haoi hao koe Zeit zom froga moos nokomma ischt waase ällas hao sotts miist schao a Boomstamm en mein Wäag falla daße ao an Grond het zom schtao bleibasolang halte mei Gosch ond schaff oemool wird’s schao oenr merga |

/Vermögen/habe nichts im Überfluss /dafür arbeiten/nicht mal in den Mund nehmen /schlafe ich/wenn ich die Hand aufhalte/umsonst/verdient/keine /wo es hingekommen ist /haben sollte/müsste schon/auch /stehen bleiben/halte ich meinen Mund /einmal wird’s schon einer merken |

| D WOARATD Woarat wirdma jo no saaga däffa wema schao sich anda Achtschtondadaag hältwema sich schao uff andre Zeita aegschtellt hot wema schao koe Biar mae kriagtwemas ao sonscht et so gnao nammt: abr do gucketma druff |

/Wahrheit/wenn man sich schon/eingestellt /kein/wenn man es auch /nicht /achtet man |

“Der Schiller und der Hegel,

der Uhland und der Hauff,

das ist bei uns die Regel,

das fällt uns gar nicht auf.“

Das bekommt – in etwas pikiertem Hochdeutsch – zu hören, wer leichtsinnigerweise die gebotene Ehrfurcht vor dem ’Ländle’ und seinen Leuten vermissen lässt. Weil sie – sicher zurecht – ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein haben, finden es Deutschlands Schwaben gar nicht komisch, wenn jemand über ihre Sprache witzelt, über ihre sprichwörtliche Sparsamkeit und Bedächtigkeit, über den Hang zum ‚Häusle-Baua’ oder gar über ihre geliebten Spätzle.

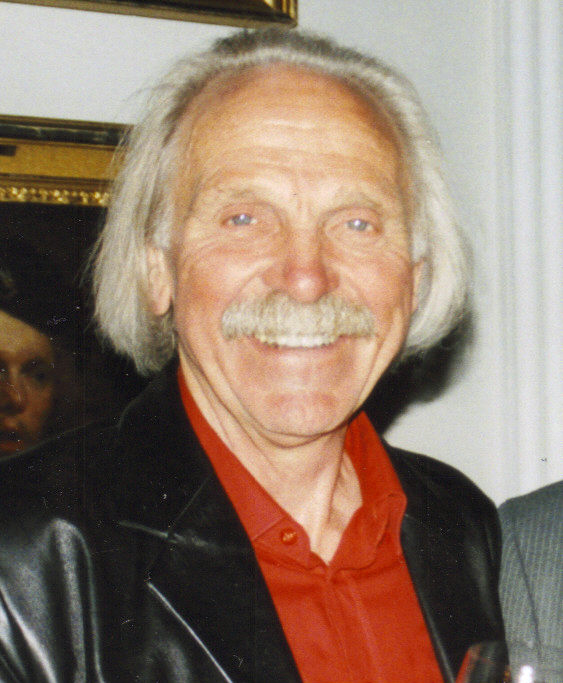

Sebastian Blau (1909-86), der unter seinem bürgerlichen Namen Josef Eberle, schon einmal im

HDS aufgetreten ist, spricht, und zwar in deftigem Schwäbisch,

IN EIGENER SACHE

| Sotte hots ond s hot ao Sotte, s ist et anders aosrerseits: Feine, Grobe ond Bigotte ond ao ebbes Domme geits.Mir, mir kennet aosre Fehler, kratzet selber, mo s aos beißt, mir, mir brauchet koan Krakeeler, mo se drüber s Maul verreißt. |

/Solche gibt’s /nicht anders bei uns/ein paar Dumme/wir /wo’s uns juckt/wo (= der) |

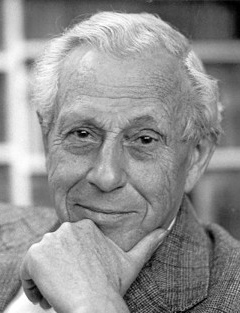

Foto: Schwarzwälder Bote Foto: Schwarzwälder Bote |

||

|

/Es gibt/und [die] aus/diesen Grobianen/einer kommt/man ihm / wenn man geizig | |||

dichte von Sebastian Blau. dva, Stuttgart 1975

Das ’Häusle-Baua’ (siehe oben) kennt heute auch der verstockteste Hochdeutschsprecher, und zwar aus der etwas zynischen, aber von den Schwaben selbst in Umlauf gesetzten Verkürzung ihrer Lebensphilosophie auf „Schaffa, schaffa, Häusle baua ond verrecka“.Das HDS und seine Gäste soll das nur sprachlich interessieren. Zunächst: Im Hochdeutschen bedeutet “schaffen“ soviel wie “erschaffen“ und braucht folglich ein Objekt: “Er schafft sich eine neue Identität“. Im Schwäbischen dagegen ist “schaffen“ gleichbedeutend mit “arbeiten“, hat also kein Objekt: „I muaß jetzt schaffa“.Oder schwingt bei “schaffa“ manchmal doch ein wenig Stolz über das damit Geleistete mit? Schwer zu sagen.

Georg Holzwarth (*1943 in Schwäbisch Gmünd), Lehrer und Mundartdichter, spielt mit den diesen beiden Vokabeln. Oder geht es um mehr als Vokabeln?

|

||||||

| Bloga muaß ma sich fescht nolanga muaß maso richtig wuala muaß maond fescht fescht schwitza |

/plagen/zupacken/wühlen | sooscht kennt s sei daß ma au no a Freid hot an dr Arbetond des des het doch mit schaffa nex zom doa |

/andernfalls/Freude/nichts zu tun | |||

| Georg Holzwarth, Schwäbische Gedichte, Balladen und Lieder, dva, Stuttgart 1977 |

||||||

Im türkischsprachigen Norden des EU-Landes Zypern heißt Arbeit “ Iş“.